普罗米修斯、伊卡洛斯以及…

人们对科学的印象往往是一种“普罗米修斯们”进行的活动。在希腊神话中,普罗米修斯是一个泰坦[1],他因将从众神那里偷来的火种送给人类而受到宙斯的惩罚,被他锁在世界边缘的一个悬崖上,然后又被打入塔尔塔罗斯[2]。当然,普罗米修斯式科学家的形象未免过于简单化,而且在许多方面有失公正。然而,在这个于某些方面“反科学”且以民粹主义和迷失方向的政治冷淡主义为特征的时代中,有一种危险是将科学界的男女人士视为在永不满足的好奇心和枯燥的存在之享乐主义驱动下肆无忌惮地探索受造物和宇宙之奥秘的人。然而,在我们看来,这种观点中有两个重大的不当之处:一方面,它没有考虑到对局限性的感知,没有考虑到不可避免地与科学观联系在一起的视线,其实21世纪的研究人员对此具有很好的意识(远远超过以往);另一方面, “当代普罗米修斯”式的科学家也没有考虑科学人士作为存在的多面性以及不断吸引着他们的复杂性本身。

搞科学的人是一个始终处于科学深度和抒情高度两者间辩证“游戏”的人。如果第一个要素,即科学的严谨性,可以被理解为研究者职业的构成元素;那么第二个要素,即生活中更富于“诗意”的维度,则是研究者作为人,既不可能也不愿意放弃的要素。这也是在衡量一份科学工作时所必须考虑的。

诺贝尔物理学奖获得者乔治·帕里西(Giorgio Parisi)指出,一个在某种程度上有点不幸的奇怪现象是,在可信赖期刊上发表的科学论文中,引导理论和实验发展的“中间步骤通常不会留下痕迹”,而且,“科学以外的考虑也不会存留于文章的书面表述中”[3]。诚然,科学所享有的表述形式和方法可以使它的结果避免任何伪科学和元科学论述的影响;但这种论述毕竟在理论模型的表述中充当着一个重要角色,至少是在酝酿的初期。“思想中永远存在着一个无意识的部分”[4]。

代达罗斯是另一个神话人物,他是一位发明家,也是伊卡洛斯的父亲。根据雅典的阿波罗多洛斯(公元前2世纪)提供的版本,他和儿子一起受到惩罚,被囚禁在弥诺陶洛斯可怕的迷宫中,罪名是向雅典国王忒修斯提供建议,使他借助于毛线球的把戏得以从谜宫中逃身。为了带儿子一起逃出监牢,代达罗斯制造了翅膀,并用蜡将其固定。接下来的故事众所周知:尽管父亲警告他不要飞得太高,伊卡洛斯还是被飞行的陶醉冲昏了头脑,过度地靠近了太阳;高温融化了蜡,羽毛脱落了,这个“飞人”坠入大海,一去无归。他的父亲倒是飞至西西里岛,并在那里建造了一座神庙,以纪念因过度鲁莽和好奇而坠落的儿子。

古希腊人似乎痴迷于hybris,这个希腊语词汇可译为“傲慢”、“过度”、“自大”、“骄傲”,或是指更接近于对生物施加的限制,可解释为“虐待”。通过无数的神话故事,古希腊人筑起了存在的“壁垒”,以遏制人类取代神灵的诱惑。因此,人类似乎将本身变成某种弥诺陶洛斯,关入了众神为遏制其自大而建造的迷宫里。每一次打破这些限制的企图都会受到无可逃避的惩罚。各种生物,其中尤其是人类,必须学会尊重由超人意志分配给自己的界限分明的宇宙空间。

一种常见的可能是将这种好奇和傲慢的态度与当今科学界的活动混为一谈。普罗米修斯这一神话人物本身常常被视为反叛和蔑视神圣权威及命令的象征,由此而成为自由和科学思想的隐喻以及脱离神话约束的知识原型。

… “沙漠中的声音”

我们绝不是意于支持或辩护无节制、过度和无限的知识狂妄,而只是希望提出一个不同的、更恰当的科学家形象。在我们看来,他们更像是被一种绝对命令所驱使的男男女女,这种命令“迫使”他们几乎无间断地工作,甚至彻夜在电脑显示器前或实验室里加班,以测试理论模型或验证疫苗。可能科学家们从神灵那里窃取了(智慧的)火种。然而,且不谈希腊神话博大精深的错综复杂,我们会产生的疑问是:这些神或假神是否是一种来自无知和迷信的拟人化模式的结果,而不是由那位藉着仁爱和智慧的圣言的形象化身进入宇宙,由内赋予它活力并将其拥入祂巨大的浩瀚中的上主。

重归科学界人士,人们于是可以略显冒昧地问[5],这些推动人类有史以来最激动人心和令人震惊的壮举之一的人是谁,其途径是什么[6]。

在开始反思之前,让我们明确指出,在此所说的“科学”是指在其他情况下被称为“纯科学”的数学-物理-自然,它被表述为基础研究:如果工程学止步于可能的、“物质上”可实现的事物,基础物理学则更进一步,将知识的边界再推进一步,达到想象力的最大极限[7]。另一个基本问题是定量方面,这涉及到科学的核心,即产生能够以精确和尽可能明确的方式检查和证伪的理论预测模型[8]。米歇尔·韦勒贝克(Michel Houellebecq)在《基本粒子》中,从一个更“抒情”、更虚构的角度, 对科学和科学家的令人失望的力量进行了一个精彩的明确描述:“这些人(大多数科学家和研究人员)永远不会为其他人群所知;他们没有从自己的活动中获得权力、财富或荣誉;别人甚至不能理解他们的小小活动会给他们带来什么乐趣。然而,他们是世界上最重要的力量,这是因为一个非常简单,且微不足道的原因:他们拥有理性确定性的钥匙”[9]。然而,难道普罗米修斯赠给我们的火种是理性确定性吗?我们认为,无论是普罗米修斯还是伊卡洛斯,都不能为科学家提供一个合适的叙事。

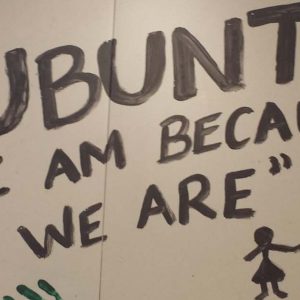

2010年,国际会议“希格斯探寻——正负质子对撞机及首座大型强子对撞机结果研讨”[10]在奥赛(Orsay)举行。会议海报上印有达芬奇绘制的施洗者若翰画像,这是一幅卢浮宫博物馆的收藏品[11]。因此,我们觉得在某种程度上有权提出一个不同于希腊神话的类比,虽然不完全赞同其含义,我们仍发现它特别耐人寻味和恰如其分:我们乐于将研究人员想象为众多的施洗者若翰,众多的“先驱者”。

这一形象有些夸张,而且未免会在某些方面有些牵强:一方面,它似乎暗中以一种天真的形式对科学界赋以不应得的“神圣化”;另一方面,它可能暗示了一个不一定被所有研究人员接受的宗教层面,他们可能会对这种“受洗”感到疑惑。然而,回顾达芬奇的画像,这个比喻的关键在于,科学家们所揭示的现实可能暗示着一个无论是其内还是其外都同样无限的世界,他们并不以决定性强制力提出。正像达芬奇笔下的施洗者若翰手指上方,没有直接向我们展示“至高者”,而是将十字架笼罩于一个朦胧不清的背景中;又如福音书中的施洗者若翰:“关于这人经上记载说:『看,我派遣我的使者在你面前』”(路7:27),他是“旷野里呼号者的声音”(玛3:3),同样,科学家并不是真理在握,也不对真理进行彻底描述,而只是驻足于科学构成的局限和范围内。

现实的重重面纱

科学家们喜欢会议,认为它们有趣、刺激,甚至好玩。通过参加这些为了了解情况、衡量自己、进行讨论及合作(有时是角逐)的会议,他们可以在特定的科学领域推出新的意想不到的理念。互动是知识进步的一个重要因素。1930年,在柯尼斯堡第二届精确科学认识论会议期间的一次圆桌会议中,哥德尔[12]宣布了他的第一“不完全性定理”,并在同年晚些时候宣布了第二定理。这对主要由希尔伯特[13]倡导的数学哲学方法产生了毁灭性影响。这一方法认为,复杂形式系统的相容性可以通过将系统分解成更简单的元素来证明。通过这种方式,在希尔伯特看来,所有的数学相容性问题皆可追溯于初级算术。然而,哥德尔不期而至。第一不完全性定理指出,任何相容的数学形式,如果强大到足以用加法和乘法的运算来定义自然数的结构,就可以在其中构造既不能证明(它是真)也不能证伪(证明它是假)的命题。然后,第二个定理告诉我们,没有任何一个一致和蕴涵算术陈述的系统可以用于证明它自身的连贯性。因此,尤其是第二个定理使我们认识到,即使是像初级算术这样特别简单的系统也不能用来证明其内部一致性,因此也不能用来证明更强大的系统的相容性:这粉碎了希尔伯特的梦想[14]。

从数学基础到量子力学[15],我们可以快速掠过海森堡[16]的“不确定性关系”。在量子力学中,不确定性关系/原理指出,对所谓共轭量–如位置和速度或能量和时间–的了解必然是有限的。这在其最知名的表达式中由以下关系表明:Δp×Δx≥ℏ/2(其中p=mv被称为动量,即粒子的质量m乘以其速度v;x是粒子的位置;ℏ是普朗克常数[17];这一符号表示分别与动量和位置有关的不确定性数值),或是ΔE×Δt≥ℏ/2(其中E是能量,t是物理事件的时间长度)。海森堡在1927年阐明这一原则时只有26岁,他的理论预测被无数次实验所证实,从而表明这个问题不是简单的实验或技术问题,而是知识本身的内在问题,并不取决于所使用的仪器。不确定性原理阐述了量子力学的一个关键概念,并确立了与传统力学中伽利略和牛顿基本定律的彻底决裂。根据这位德国物理学家和所谓“哥本哈根学派”的观点,现实可以通过精炼的数学形式主义并借助于实验结果而展示自己。然而,奠定现实的基础是概率和随机性,更令人惊讶的是,在对其进行测量实验之前,或在其元素相互关联之前,它实际上并不存在。一些理论物理学家和哲学家甚至断言,实体、物体本身并不存在,其存在的基础无非是关系本身而已[18]。

科学的基础向我们“揭示”(或“掩藏”)的现实好像比我们在19世纪末和20世纪初所能想象的更加错综复杂和引人入胜。科学似乎最多只能指出什么可能是真实的,而其本身甚至“连为其提鞋也不配”(玛3:11)。事实证明,科学家们更接近于施洗者若翰,而不是伊卡洛斯或普罗米修斯。

回到科学的假定野心及其出于战争目的而对人类本能的“屈从”,我们在此引用理查德·费曼的话[19]。这位美国诺贝尔物理学奖获得者在作为年轻研究人员参与生产原子弹的“曼哈顿计划”时坦率地宣称:“在整个战争期间,所有的研究都停止了,只剩下在洛斯阿拉莫斯进行的少量工作,即使那些工作也无足轻重:主要关系到工程学”[20]。一种主要受战争经济支持并从战争中获取不可或缺的基本动力的科学观显然需要以一种更诚恳的方式予以重新思考。

生活于复杂性及无尽的问题中

对亚里士多德来说,人是一种“政治动物”(πολιτικὸν ζῷον),正如他在《政治学》第二卷中所言[21]。之所以是“动物”,是因为被赋予了“灵魂”:是实体,,也是超越了单纯的物质并使其成为一种有感觉能力的存在的组织形式。并且,人也具有“政治性”或“社会性”,因为绝对不可能脱离他人而生活。人类的这种倾向–更普遍地说,自然界的这种倾向–在比个体本身更大、更复杂的有机体中联结所带来的飞跃不仅是数量和数字上的,而且主要是质量上的。各种存在,从无生命的到动物,“全部放在一起,会产生复杂得多的集体行为”,远远超过单纯的个体总和[22]。集体行为受规律的支配,这些规律由聚集体本身“产生”,而不可单纯地追溯到其组成元素。

乔治·帕里西在其职业生涯中一直被一种微妙而富有成效的好奇心所激励,使他对极为不同的知识领域做出了贡献;他对复杂系统格外着迷,并这样写道:“物理学已经变得如此强大和丰富,以至可以将复杂性和无序性重新引入在其模型中,而这曾是伽利略所不得不排除的”[23]。

在我们看来,人除了是一种政治动物外,也是,或许最重要的是一种爱问问题的动物(animal quaerens)。人类向自己提出多种问题,这些问题涉及最多样化的感情和知识领域:从艺术到哲学,通过科学,直至对真理内核不断的无止境探索。“在探寻过程中,涌现的新问题比我们能够得到的答案还要多”[24]。因此,所获取的答案既不可能使对知识的渴求枯竭,这种渴求是科学的根本动力,更不足以消除围绕我们的存在的谜团和奥秘。放到火堆上的木柴越多,被照见的区域就会越大,但在这个被照亮的区域之外,留在黑暗区域的面积也会增加。

我们再次以费曼为参考:“没有什么是‘微不足道’的。我也能在沙漠的夜晚看到星星,并感知它们。那么我看到的[比诗人]更少还是更多?浩瀚的天际延伸了我的想象力…其设计、意义,还有原因是什么?略知一二并无损于奥秘。因为事实远比以往任何艺术家所想象的还要奇妙”[25]。我们对宇宙的探索越多,就越能发现尚待发现的新疆域。

那么,是什么驱使科学家们从事于这种持续不断的探索?我们不认为这个问题有一个明确而普遍的解答,但我们可以尝试一个答案,那就是理智感中的惊讶和欢喜[26]。“如果不喜欢这个问题,我们为什么要研究它?”[27],著名的理论物理学家尼古拉·卡比布[28]曾这样质疑。他是乔治·帕里西的“导师”之一,也曾是诺贝尔奖的可能得主。另外,奥雷利奥·格里洛[29]补充道,“做一名物理学家很辛苦…,但总比工作强”[30]。

此外,我们认为,过于强调科学的直接结果未免荒唐。据说,一位英国部长曾经问及法拉第[31]–用爱因斯坦的话说,一个“热爱神秘大自然就像爱恋远方心爱女郎的情人”–他的电磁实验能派上什么用场。这位物理学家回答说:“目前我还不知道…,但很有可能你们会在未来对它征税”。古代罗马人在弘扬希腊技术方面非常出色,而对希腊人的自然哲学和科学知识却不太在意,使希腊人建立的整座物理大厦在不久后就坍塌了。今天,我们正面临着重蹈覆辙的危险。只要观察一下我们对手机或互联网的态度便可知道:我们在使用的时候根本不关心去了解它们,也不在意它们如何运作,以及基于怎样的奇迹;我们使用的所有技术,从人类学角度来看也在改变着我们,但我们往往对其缺乏认识,只是以一种迟钝和短视的方式使用它们。我们当中有多少人知道,移动电话的运作要归功于阿尔伯特·爱因斯坦在1917年致力于万有宇宙引力时提出的一个理论?另外,我们当中有多少人知道,由于为寻找“无用”的基本粒子而设计和建造的日内瓦欧洲核子研究中心的实验,我们现在可以在社交网络上查看和交流…小猫视频和照片?奇亚拉·瓦莱里奥[32]指出,文化产生于我们理解和解释的能力,即对环境进行解密。实现它的唯一途径是认识我们周围宇宙的复杂性的能力—一种某种程度上的艺术能力。在科学中,我们被要求既要能够观察和了解科学界所发布的成果,又要能够感知和审视仍然未知的东西。科学是在“书目”和“预言”两端之间进行的游戏,“书目”端指的是过去的专业文献(对它们的关注和了解总是非常重要的),而“预言”端则促使科学家为可能到来(或将要到来)的事物充当先驱者形象。这是基本和不可或缺的两端,特别是在我们这个日益复杂的世界中,“新事物绝不是通过对旧事物的单纯增添而产生”[33]。

时间本身即是一个神秘的现实,自古以来我们就很熟悉它,而且至今仍在体验它:这个现实使我们能够辨别什么是正在远离我们的过去,什么是我们要面向的未来。时间本身就是复杂性的结果:如果没有系统的复杂性和真实现象,物理学定律便会告诉我们:时间并不存在。

- 泰坦被认为是宇宙的原始力量,在奥林匹亚诸神取得统治之前,他们肆虐于世界。参见K. Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, Milano, il Saggiatore, 1963。 ↑

- 塔尔塔罗斯是一个神话中的地方,处于地下的幽暗中,是宙斯囚禁泰坦巨人的处所。 ↑

- G. Parisi, In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi, Milano, Rizzoli, 2021, 78. ↑

- 同上,93。 ↑

- 即使天主教徒也有不恰当的权利和特权。参见P. Odifreddi, Il matematico impertinente, Milano, Longanesi, 2005。 ↑

- 我们使用“令人震惊”一词,正是为了表明这样一个事实:从17世纪开始,科学完全打乱了人类已经形成的对宇宙和自身的看法。 ↑

- 参见M. Malvaldi, L’infinito tra parentesi. Storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, Milano, Rizzoli, 2016, 42。 ↑

- 我们在此特指奥地利哲学家卡尔·雷蒙·波普尔(1902年7月28日-1994年9月17日)的工作。可证伪性是科学和非科学之间的一个基本分界标准。根据波普尔的认识论,一个理论是科学的,当且仅当它是可证伪的。而一个理论如果是以逻辑和演绎的形式表达的,那么它就是可证伪的,这样就可以从中得出一个特定的必然结果,而这个结果必须能够被经验检验。参见K. Popper, Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza, Torino, Einaudi, 1969。 ↑

- M. Houellebecq, Le particelle elementari, Milano, La nave di Teseo, 2021, 322. ↑

- Higgs Hunting 2010 (https://webcast.in2p3.fr/container/higgs_hunting_2010). ↑

- 可能这幅艺术品所在的地理位置是选择它作为会议海报图像的主要原因,但物理学家极少对事物做出“随意”的选择。关于这幅画作,见www.arte.it/leonardo/loc/san-giovanni-battista-2499 ↑

- Kurt Friedrich Gödel ((1906年4月28日-1978年1月14日)是一位奥地利数学家、逻辑学家和哲学家,以其关于数学理论不完备性的工作而闻名。他被视为有史以来最伟大的逻辑学家之一,可与亚里士多德和戈特洛夫·弗雷格( Gottlob Frege)相提并论。 ↑

- David Hilbert(1862年1月23日-1943年2月14日)是一位德国数学家。 ↑

- 让我们明确指出:哥德尔本人并不认为他的定理会摧毁对数学的“信仰”,而只是认为算术的完整性不能用公理来证明,因此需要些别的什么。 ↑

- 本刊已经发表了涉及这一主题的若干文章,其中特别包括:P. Beltrame, «Forse Dio gioca a dadi?», in Civ. Catt. 2021 I 450-461。 ↑

- Werner Karl Heisenberg(1901年12月5日-1976年2月1日)是一位德国物理学家。1932年,他因“创造量子力学”而获得诺贝尔物理学奖。 ↑

- 普朗克(Max Planck,1858年4月23日-1947年10月4日)常数,被称为”能量子”,以ℏ表示,是一个物理常数,代表物理学中可能的最小能量单位。这也决定了基本物理量大小的变化不是连续的,而是可量子化的,即它们只采取这个常数的多少倍值。 ↑

- 参阅C. Rovelli, Relatività generale, Milano, Adelphi, 2021, 25-31. ↑

- Richard Phillips Feynman(1918年5月11日-1988年2月15日)是一位美国物理学家和科学普及者,因在量子电动力学方面的工作而获得1965年诺贝尔物理学奖。 ↑

- R. Feynman, Il piacere di scoprire, Milano, Adelphi, 2002, 70. ↑

- Aristotele, Politica I, 2, 1253. ↑

- G. Parisi, In un volo di storni…, cit. 8. ↑

- 同上,75。 ↑

- 同上,90。 ↑

- R.Feynman, The Feynman Lectures on Physics, vol. 1, California, Addison-Wesley, 1961, above note. ↑

- 其他学科的研究人员当然也会有同样的情感。 ↑

- G. Parisi, In un volo di storni…, cit., 105. ↑

- Nicola Cabibbo(1935年4月10日-2010年8月16日),意大利物理学家,以”卡比波角”而闻名,是粒子物理学一重大成就。 ↑

- Aurelio Grillo(1945-2017)是一位意大利理论物理学家,一度在格兰萨索国家实验室进行研究。 ↑

- 参见G.Parisi, In un volo di storni…, cit., 105. ↑

- Michael Faraday(1791年9月22日-1867年8月25日)是一位英国物理学家,电磁学发展的先驱。 ↑

- Chiara Valerio(1978年3月3日)是一位意大利女作家、翻译家、编辑和艺术总监。 ↑

- M. Houellebecq, Le particelle elementari, cit., 270. ↑